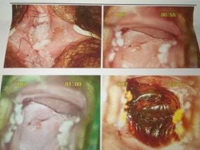

尖銳濕疣電刀及激光手術煙霧的危害與防護!!!!

發布時間:2015-02-25 來源:中華康網

原文:

Surgical smoke and the dermatologist

Journal of the American Academy of Dermatology

Article in Press, Available online 7 May 2011

作者:Jesse M. Lewin MD, Jeremy A. Brauer MD, Corresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding Author and Ariel Ostad MD

背景:近年來,隨著技術發展和治療量的增長,皮膚科內科和外科醫生操作電刀和激光日益增多。這些設備產生的手術煙霧已被證實含有活病毒及細菌和有害化學物質。中國人民解放軍總醫院第一附屬醫院皮膚科張云杰

研究目的:回顧關于手術煙霧及其對接觸者影響和相應保護措施的文獻。

研究方法:回顧過去25年間于手術煙霧相關的文獻。

研究結果:文獻回顧研究顯示,接觸手術煙霧可能導致感染、癌變和肺損傷。

研究局限:未包括25年前發表的相關文獻及相關發現。

結論:文獻回顧清晰表明,手術煙霧對操作電刀和激光的皮膚科醫生具有潛在健康危害。作者建議,皮膚科醫生操作電刀或激光設備時,應盡量多地使用高過濾性口罩和煙霧吸排系統。此外,作者還呼吁對皮膚科醫生在門診環境接觸手術煙霧的情況進行定量研究。

手術煙霧的形成:電刀和激光加熱目標組織細胞至沸點,使細胞膜破裂,致細胞內容物以微細顆粒形式彌散。

手術煙霧中,95%為水,5%為顆粒物質(包括化學物質、血液和組織顆粒、病毒和細菌)。顆粒物質的大小取決于所使用設備:電刀煙霧顆粒直徑約0.07微米,激光煙霧顆粒直徑約0.31微米。游離顆粒的大小有重要意義:直徑小于100微米者保持于空氣中傳播,而小于2微米者則沉積于細支氣管和肺泡。

傳統的手術口罩僅能過濾直徑大于5微米的顆粒,但對電刀和激光設備產生的游離顆粒物質(直徑小于1微米)無防護作用。

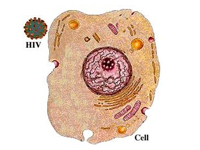

越來越多證據表明,激光治療產生的氣體物質含有病毒(包括HIV和HPV)DNA。手術煙霧不僅具有疾病感染性,而且具有致突變性,此外還可能導致對生物氣膠的變應性致敏。

手術煙霧的內含化學物質

致突變性

有研究稱,激光或電刀燒灼1克組織產生的煙霧濃縮物之致突變性與3-6支煙等效。

肺損傷

動物試驗表明,電刀或激光手術煙霧可致血管增生、肺泡充血、毛細支氣管炎、間質性肺炎和肺氣腫等肺部損傷。

煙霧中的苯、甲醛、丙烯醛成分可能是造成肺部損傷的主要原因。

損傷嚴重程度與接觸時長成正比。

感染

2002年發表的一項研究首次證明,手術煙霧可傳染疾病。

防護措施

1、口罩/面罩:很重要,但不足夠

盡管激光口罩或高過濾性口罩(可過濾直徑在1.1微米以上的顆粒,防護效果優于普通手術口罩),但是手術煙霧中直徑小于1.1微米的顆粒占比高達77%。因此,無論普通手術口罩還是激光口罩或高過濾性口罩,均不能達到完全的防護作用。

2、煙霧吸排系統:距離很重要

當吸煙口距離煙霧發生部位1厘米時,煙霧吸排效率可達98.6%;但當距離遠離至2厘米時,吸排效率則降至50%。

Surgical smoke and the dermatologist

Journal of the American Academy of Dermatology

Article in Press, Available online 7 May 2011

作者:Jesse M. Lewin MD, Jeremy A. Brauer MD, Corresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding Author and Ariel Ostad MD

背景:近年來,隨著技術發展和治療量的增長,皮膚科內科和外科醫生操作電刀和激光日益增多。這些設備產生的手術煙霧已被證實含有活病毒及細菌和有害化學物質。中國人民解放軍總醫院第一附屬醫院皮膚科張云杰

研究目的:回顧關于手術煙霧及其對接觸者影響和相應保護措施的文獻。

研究方法:回顧過去25年間于手術煙霧相關的文獻。

研究結果:文獻回顧研究顯示,接觸手術煙霧可能導致感染、癌變和肺損傷。

研究局限:未包括25年前發表的相關文獻及相關發現。

結論:文獻回顧清晰表明,手術煙霧對操作電刀和激光的皮膚科醫生具有潛在健康危害。作者建議,皮膚科醫生操作電刀或激光設備時,應盡量多地使用高過濾性口罩和煙霧吸排系統。此外,作者還呼吁對皮膚科醫生在門診環境接觸手術煙霧的情況進行定量研究。

手術煙霧的形成:電刀和激光加熱目標組織細胞至沸點,使細胞膜破裂,致細胞內容物以微細顆粒形式彌散。

手術煙霧中,95%為水,5%為顆粒物質(包括化學物質、血液和組織顆粒、病毒和細菌)。顆粒物質的大小取決于所使用設備:電刀煙霧顆粒直徑約0.07微米,激光煙霧顆粒直徑約0.31微米。游離顆粒的大小有重要意義:直徑小于100微米者保持于空氣中傳播,而小于2微米者則沉積于細支氣管和肺泡。

傳統的手術口罩僅能過濾直徑大于5微米的顆粒,但對電刀和激光設備產生的游離顆粒物質(直徑小于1微米)無防護作用。

越來越多證據表明,激光治療產生的氣體物質含有病毒(包括HIV和HPV)DNA。手術煙霧不僅具有疾病感染性,而且具有致突變性,此外還可能導致對生物氣膠的變應性致敏。

手術煙霧的內含化學物質

致突變性

有研究稱,激光或電刀燒灼1克組織產生的煙霧濃縮物之致突變性與3-6支煙等效。

肺損傷

動物試驗表明,電刀或激光手術煙霧可致血管增生、肺泡充血、毛細支氣管炎、間質性肺炎和肺氣腫等肺部損傷。

煙霧中的苯、甲醛、丙烯醛成分可能是造成肺部損傷的主要原因。

損傷嚴重程度與接觸時長成正比。

感染

2002年發表的一項研究首次證明,手術煙霧可傳染疾病。

防護措施

1、口罩/面罩:很重要,但不足夠

盡管激光口罩或高過濾性口罩(可過濾直徑在1.1微米以上的顆粒,防護效果優于普通手術口罩),但是手術煙霧中直徑小于1.1微米的顆粒占比高達77%。因此,無論普通手術口罩還是激光口罩或高過濾性口罩,均不能達到完全的防護作用。

2、煙霧吸排系統:距離很重要

當吸煙口距離煙霧發生部位1厘米時,煙霧吸排效率可達98.6%;但當距離遠離至2厘米時,吸排效率則降至50%。

溫馨提示:以上資料僅供參考,具體情況請免費咨詢在線專家 立即咨詢

- 上一篇:尖銳濕疣的危害表現在哪些方面

- 下一篇:尖銳濕疣的危害都體現在哪些方面?

- 本文延伸閱讀

- 2016-04-20

- 2016-04-01

- 2016-04-20

- 2016-04-20

- 2016-04-01

相關文章

- 男性尖銳濕疣危害大嗎

- 男性尖銳濕疣的危害有哪些

- 尖銳濕疣有什么危險

- 女性得了尖銳濕疣有什么不適嗎

- 母親患有尖銳濕疣能不能母乳喂養

- 月經期會加重尖銳濕疣病情嗎

- 尖銳濕疣牛肉干能吃嗎

- 男性尖銳濕疣能性生活嗎

- 兒童尖銳濕疣的危害有哪些

- 女性尖銳濕疣會引發宮頸癌嗎

- 尖銳濕疣對女性危害大不大

- 得了尖銳濕疣能工作嗎

- 熱點排行

免費提問

- 1回答

- 1回答