白蒺藜和刺蒺藜的區別在那里呢

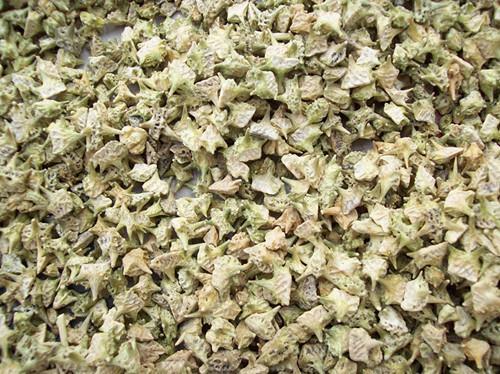

我們世界上有很多的東西都是僅僅因為名字的細微差別,而實物確實天壤之別的,中藥材中的這些名字就更是如此了,但也有些是同一種東西,比如說我們的白蒺藜和刺蒺藜,蒺藜又名白蒺藜、屈人等,莖平臥,無毛,被長柔毛或長硬毛,全國各地有分布,生于沙地、荒地、山坡、居民點附近等地。青鮮時可做飼料,果入藥能平肝明目,散風行血,果刺易粘附家畜毛間,有損皮毛質量,為草場有害植物,那么,白蒺藜和刺蒺藜的區別在那里呢?

白蒺藜和刺蒺藜的區別,蒺藜也稱作“刺蒺藜”或白蒺藜,這兩個是同一種中藥的不同叫法。

蒺藜的作用,降低血壓作用,刺蒺藜水浸液、乙醇-水浸出液和30%乙醇浸出液對麻醉動物有降壓作用。其生物堿部分對犬血壓無影響,但可抑制蛙心,水溶性部分有中度降壓作用。

利尿作用,本品在印度民間作為利尿劑用;在鹽水負荷的大白鼠實驗中,利尿作用并不理想,其灰分的水提取物及植物煎劑的利尿作用,主要是由于鉀鹽的存在。但有人認為除了鉀鹽外,生物堿部分有一定的利尿作用,臨床上對腹水及水腫病人有效。

平肝潛陽,刺蒺藜味苦能降泄,入肝經,果實主降,故可平抑上逆之肝陽。用治頭痛、眩暈、痙攣最效。

疏肝解郁,本品辛散通郁,橫行排蕩,非他藥直達不留者可比。且入肝經,故可疏肝解郁。用治胸脅疼痛,不舒,太息,乳閉不通。

祛風明目,本品辛散祛風,苦能瀉火,入肝經,肝開竅于目,故能宣散肝經風熱,瀉肝火,而祛風明目,甚有效力。本品入肝經,辛能散,寒能清,清瀉肝熱,凡目赤腫癰,羞明流淚,證屬肝熱上擾目竅者,甚有效力,故可用刺蒺藜。

祛風止癢,本品既辛且苦,能燥濕殺蟲,祛風止癢。如《名醫別錄》曰:即藜,主身體風癢,小兒頭瘡。

- 上一篇:刺蒺藜顯微化學鑒別方法

- 下一篇:分享給大家白蒺藜圖片

- 03-03

- 10-13

- 12-22

- 05-31

- 02-10

- 04-22

- 04-07

- 02-06

- 11-25

- 11-24

- 熱門推薦