湖北治療胃炎最權威的醫(yī)院

發(fā)布時間:2016-04-05 來源:中華康網(wǎng)

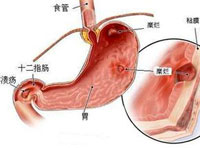

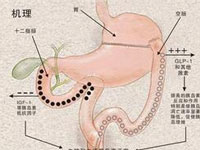

慢性胃炎的命名很不統(tǒng)一。依據(jù)不同的診斷方法而有慢性淺表性胃炎、慢性糜爛性胃炎、慢性萎縮性胃炎、慢性膽汁返流性胃炎、慢性疣性胃炎、藥物性胃炎、乙醇性胃炎等等。

在胃鏡問世以前,胃炎的主要診斷依據(jù)是依靠臨床癥狀和上消化道鋇餐檢查。隨著纖維胃鏡的臨床應用,特別是經(jīng)胃鏡對胃粘膜的活組織檢查,對越來越多的胃炎有了較明確的認識。1982年,國內(nèi)胃炎會議上根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗,將慢性胃炎分為淺表性和萎縮性兩大類

淺表性胃炎,又常常使用病理、部位、形態(tài)等含義的詞,如“慢性疣狀胃炎”、“慢性出血性胃炎”、“慢性糜爛性胃炎”、 “慢性膽汁反流性胃炎”等等。1990年8月,在澳大利亞悉尼召開的第九屆世界胃腸病學大會上,又提出了新的胃炎分類法,它由組織學和內(nèi)鏡兩部分組成,組織學以病變部位為核心,確定3種基本診斷:①急性胃炎;②慢性胃炎;③特殊類型胃炎。加上前綴病因?qū)W診斷和后綴形態(tài)學描述,并對炎癥、活動度、萎縮、腸化、幽門螺桿菌感染分別給予程度分級。內(nèi)鏡部分以肉眼所見描述為主,分別區(qū)分病變程度。

溫馨提示:以上資料僅供參考,具體情況請免費咨詢在線專家 立即咨詢

- 上一篇:山西治療胃炎最好的醫(yī)院

- 下一篇:治療慢性胃炎最好的醫(yī)院

- 本文延伸閱讀

相關文章

- 治療急性胃炎哪家醫(yī)院好

- 上海急性胃炎選哪家醫(yī)院

- 醫(yī)院如何治療淺表性胃炎

- 北京治療胃炎最好的醫(yī)院

- 治療慢性淺表性胃炎哪家醫(yī)院好

- 治療慢性胃炎的權威醫(yī)院

- 治療反流性胃炎哪家醫(yī)院好

- 糜爛性胃炎的治療醫(yī)院哪家好

- 哪家醫(yī)院治療糜爛性胃炎效果好

- 治療糜爛性胃炎的權威醫(yī)院

- 治療淺表性胃炎的中醫(yī)醫(yī)院

- 治療慢性胃炎最好的醫(yī)院

- 熱門閱讀

-

合作醫(yī)院

- 熱點排行

- 哪些人更容易患上胃炎呢

- 胃炎疾病的營養(yǎng)食譜有哪些

- 胃炎是什么原因引起的

- 治療胃炎要注意哪些問題呢

- 胃炎的護理方法有哪些呢

- 胃炎的癥狀介紹

- 胃炎的飲食調(diào)理及護理

- 預防胃炎應該注意的幾點

免費提問